英語で見る世界と日本語で見る世界

ー「外国語としての英語」学習の意義を考える-

は じ め に

昨年の春の学外オリエンテ-シオンの時に、私は「英文専攻」の主任として、なぜ英語を学ぶのかというテ-マでお話をしました。「山は

mountain ではない、川は river ではない」と言ったのはその時のことですが、このことばは、学生諸君にかなり強い印象を与えてしまったようです。その後受け取った手紙やレポ-トなどで、あるいは、コンパや海外研修旅行などでの雑談のなかで、この「山は

mountain ではない、川は river ではない」が幾度となく繰り返されるのをみて、私は少し、面はゆい気がしていました。

別に奇をてらったわけでも、誇張して言ったわけでもないことは、私の講義に出てくださった皆さんには、よくおわかりのことと思います。山はやはり mountain ではありませんし、川もやはり river ではありません。これは、英語が日本語とは違うのだということを示すほんの一例にすぎませんが、この違いを認識することは、英語を学んでいく場合にどうしても心得ておかなければならない must の一つであろうと思います。

英語が日本語と違うということは、実は、英語で見る世界と日本語で見る世界が違うということでもあるのです。この二つが同じではないからこそ、英語を(あるいは英語以外の外国語を)学んでいく意義があることになるのですが、ここではそういうことも、これから考えていくことにしましょう。

一. 英語でものを見る

眼で見るというのは当り前のこととして理解できても、英語で見るというのは、わかりにくいかもしれません。まずこれを、簡単な例をあげて説明することにしましょう。

例えばあなたが、少し離れたところからある人を見て、「あれは私の妹です」と言ったとします。その時のあなたの眼のレンズには、間違いなくその妹さんの姿が映っています。しかし、あなたの眼に妹さんの姿が映っても、それだけであなたは妹さんを認識できるわけではありません。眼のレンズに映った映像を、この場合は日本語で「アレハ・イモウト・ダ」という信号に変えて大脳に伝達し、そこではじめて妹さんが知覚されるのです。(1)

この関係は、いわばカメラとフイルムの関係に例えられるかもしれません。カメラにフイルムが入っていなければ、いくらシャッタ-を押しても、何も写らないのです。レンズは確かに映像をとらえていても、その映像が光の信号でフイルムまで届けられなければ、そして、フィルムがその信号を受けつけなければ、映像は写真にはなりません。

人間の場合も同じです。ことばという伝達手段と大脳が機能しなければ、眼のレンズがいくら映像をとらえても、それはフィルムの入っていないカメラと同じで、ものは見えないことになってしまいます。植物人間の眼の状態といっていいでしょうか。このようにことばは、人間がものを見る場合に、映像を大脳へ伝達する媒体として極めて重要な役割をもっていることになります。このことを、もう少しこまかく見てみることにしましょう。

ある人の姿を眼で捕らえて、「アレハ・イモウト・ダ」と日本語で知覚するためには、まず、その人が男性ではなくて女性であることを、女性でも他人ではなくて家族であることを見て とる必要があります。それから、家族の女性であることがわかっても、その女性が年令的に自分より上であるか下であるかを明確に判断しなければなりません。少なくともそれだけを瞬時に判断したうえで、はじめて「アレハ・イモウト・ダ」と知覚できるのです。

では日本語ではなくて、英語で見る場合はどうでしょうか。離れたところからある人を見て、まず、その人が男性ではなく女性であり、女性でも他人ではなく家族であることを見てとるところまでは同じでしょう。しかし日本語の場合と違うのは、年令の上下を明確に見ようとはしないところです。英語の信号は

"That is my sister" となりますが、この "sister" にはもともと、年令の上下はないからです。

もうひとつ違うのは、数についての判断です。 "My sister" は必ず一人です。二人または三人以上なら、いうまでもなく"my

sisters"となります。英語でものを見る場合には、この数を曖昧にしておくことはできません。曖昧にしたままでは大脳に信号は送れません。だから必ず、一人かそうでないかを明確に判断しなければならないのです。もっとも、日本語で見る場合でも、数を意識して「一人の妹」と「二人の妹たち」とを区別して判断することはあります。しかし、それはあくまでも二次的知覚としてであって、「二人の妹」、「三人の妹」でも少しも差し支えないのです。

英語で見る場合も、同様に、年令の上下を意識して、"an elder sister" とか "younger sisters" ということはあります。しかし、これもあくまでも二次的知覚としてであって、一次的知覚としては上下の差はほとんど無視されます。ちょうど日本語で見る場合の「妹」の数が一次的にはほとんど無視されるように。

このように、離れたところからある人を見る時でも、英語で見る場合と日本語で見る場合とでは対象の捉えかたが決して同じではないのです。したがって、英語で見る

"sister" は日本語で見る「妹」と同じではありません。「姉」とも同じではありません。"sister" の見方が違うために、翻訳する場合でも日本語にはならないのです。どうしても、というのなら、「姉妹」とでもするよりほかはないでしょう。それも、「姉妹」と「兄弟」は発音が同じですから、口語では「オンナノキョウダイ」とでもしなければならなくなってしまいますが、それでも、違いは違いとして残ります。このような違いをさらにこまかくみていくために、今度は小さな「蛙」をとりあげてみることにしましょう。

二. 英語の冠詞と数

鄙びた田舎の雑草が生えているような野原のなかに、古い池がひとつあって、そこへ、蛙が飛び込んだとします。そのような情景を、芭蕉は、「古池や蛙飛び込む水の音」という俳句で表現しました。

この情景では、古池と蛙が「見る」ことの対象になりますが、日本人の眼のレンズには敏感にとらえられるこのような小さな自然が、英米人の眼のレンズには映りにくいという違いがあります。そのことについて、まず、みておくことにしましょう。

日本と、英語のふるさとであるヨ-ロッパとの風土的な違いが、この違いを生み出した一つの重要な要素であると私は思っていますが、この風土的な相違については、別のところでいろいろ述べてきましたので、(2)

ここではくりかえしません。要するに高い山と深い谷に隔てられ、閉鎖的な村落のなかで自然に溶け込んで生きてきた日本人のものを見る感覚は、鋭敏ではあるかわりに、その視野は一般に狭いのです。日本人は小さな繊細なものに心を惹かれ、花や小鳥や草木などを愛する傾向が強いのですが、これは、イギリス人が、大海原やド-バ-海峡の絶壁の遠景に美を感じ、ひろびろとした田園風景を賞でるというように、大きな自然に心を動かされるのとは対照的です。(3)

ですから、たとえ、この「古池」と「蛙」という日本語的な情景が英米人の眼のレンズにとらえられたとしても、それは、いわば、カメラの広角レンズの上に映像をむすんだ近景の被写体に似ているといえるでしょう。しかも肝心なことは、それを「英語で見る」ために、見る手続きが「日本語で見る」場合と違ってしまっているのです。

問題の一つは、日本語にはない英語の冠詞です。日本語では、「古池」、「蛙」は見えますが、英語で冠詞なしの "old

pond" や "frog" を見ることはできません。前にも述べましたように、見るということは、眼のレンズに写し出されたものが、言語の信号に変えられて大脳に送り込まれるということでした。日本語で見る場合には、意識するかしないかにかかわりなく「アソコニ・フルイケガアル・アレハ・カエルダ」というように信号の送達が可能ですが、

"old pond" や "frog" だけでは、信号として不完全であり、大脳はこれらを受けつけないにちがいありません。コンピュ-タ-にデ-タを認識させるには、規格どおりのコンピュ-タ-言語を送り込んでやらなければ、コンピュ-タ-入力がはじきだされてしまうのと同じで、英米人の大脳のコンピュ-タ-に英語で信号を伝達するには、冠詞をつけるという日本語にはない手続きがどうしても必要になってきます。"the

old pond","an old pond","the frog","a frog"

の形で冠詞をつけてやらなければ、眼のレンズの焦点が合わず、映像が鮮明にはむすばれないのです。

日本人の自然に対する感覚は、一般に狭いけれども鋭敏であることはすでに述べました。したがって日本人のものの見方は、微視的であり、具体的であり、かつ個別的になりやすいと思います。英米人は、これに対して、巨視的であり、類型的であり、そしておそらく、抽象的といえるでしょう。梅棹忠夫氏によって紹介された次のような、日本独特のサルの研究の文なども、この見方の相違を示す一つの好例ではないでしょうか。

日本人の方がサル一びきに対して、何か、人格的な愛着をもっているのだ。個体識別がスムーズに進行するのは、そのせいだろう。西洋の多くの学者は、日本の科学者たちが、サルの顔を見て個体識別ができるということに対して、そんなことができるだろうかと、疑問を感じないではいられないようだ。カーペンターも、個体識別には一ペん捕えてイレズミをしたのである。日本の科学者たちの方が、いっそう深くサルの精神の内部にまでふれていることはたしかである。かれらの論文には、客観性を失なわぬままで、サルの心のそうとうな深層にまでメスを入れていると思われる、するどい洞察が少なくない。サルの深層心理学、あるいはサルの精神分析が、日本の科学者たちの手で、うみ出される可能性だってあると、わたしは考えている。(4)

日本の科学者が、サルの顔を見て固体識別ができるのに、西洋の学者にそれができないというのは、彼らにはサ

ルが類型的にしか見えないからにちがいありません。類型的なものの中から、ある個体を識別するためには、だから、イレズミが必要になるのでしょう。英語の冠詞とは、言換えれば、このイレズミの別名であるといっていいと思います。

もっとも、同じ「イレズミ」であっても、定冠詞と不定冠詞では、個体識別の役割分担が多少違ってきます。定冠詞の場合には、単数、複数を含めて、ひろく、しかも強く個体識別作用が働くのにたいして、不定冠詞の識別作用は単数の場合に限られ、その働きもあきらかに弱いといえるでしょう。たとえば、a

frog というときの不定冠詞は、frog a,b,c,d・・・・・・・ 等、n ひきの蛙集団から、任意の一ぴきを認識するための手続きにすぎません。二ひき以上の場合の認識には、複数語尾

s をつけて frogs とする、別の形での手続きが必要になってくるのです。

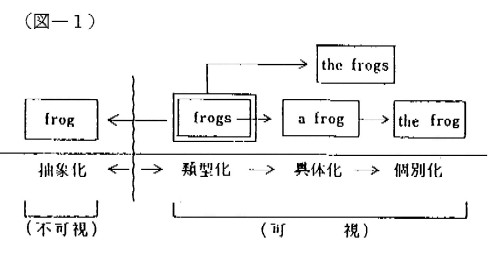

この複数の ---s 型も、定冠詞、不定冠詞と同じく「イレズミ」の一種には違いありませんが、個体識別作用は、不定冠詞に比べてもさらに弱く、類型化に向かっていると考えられます。定冠詞をつけて

the frogs とする場合の the--s 型は、この弱まった個体識別作用をあらためて強める際に必要な手続きであり、逆にもっと弱めてしまえば、frogという

---型になり、抽象化して視界から消えてしまいます。したがって、英語では、---s 型が、視覚で対象をとらえる最低限度の手続きで、a---型、the---型、

the---s 型は、それぞれ次の図のように、この形を個別化に向けて、具体化していったものと考えられるでしょう。

要するに、英語の可視の世界では、the---, the---s, a---, ---s の四つの型のうち、いずれかをとる手続きが個 体認識のための必須要件ということになりますが、これがまえにも述べたような、英語では、数の概念を切り離してはものを見ることができないということの意味なのです。

とはいえ、日本語の世界でも、二次的知覚として特に数を意識して表現する場合には、これもすでにみてきたように、一ぴきの蛙、二ひきの蛙、といい、三びきの蛙ども、とも言ったりします。しかし、よく考えてみると、この「一ぴきの蛙」の含意は、a frog より多いし、「三びきの蛙ども」になると、 three frogs とは、その意味内容もかなり変わってしまいます。

A frog は、強いていえば「一」の蛙であって、一「ぴき」の蛙ではありません。一「ぴき」といえば、もうそれだけで、そのあとにくるのは蛙や、魚や、虫などの小動物であることが予想され、数量的に一であって、二以上ではないことを示すだけの無色透明な

"a" にはない implication がつけ加わってしまいます。 three frogs

に対する三「びき」の蛙も同じですが、これにさらに、日本語複数語尾のども、をつけ加え たりすると、英語の

frogs には全く含まれていない観察者の密度の濃い感情さえあからさまになって、「いまいましい」、 「いやらしい」、「腹の立つ」などという意味まで伝達されてしまうことになります。これは、巨視的、抽象的、類型的なものの見方からは生じにくい知覚でしょう。やはり、微視的、個別的、具体的な色彩の強い信号形式であるといわなければなりません。

三. 文の主語と語順

英米人が古池に飛び込む蛙を見る場合、古池に冠詞をつけな ければならず、蛙も、一ぴきか二ひき以上なのかを必ず意識する必要があることをみてきました。今度はこの同じ情景のなかで、主語の問題を中心にとりあげてみましょう。 英語の信号では通例、命令形以外には主語のない文は考えられませんから、この場合にも、蛙を主語にするか、「水の音」を聞く私を主語にして、文頭に置かなければなりません。日本語に対応させてこれを並べますと、だいたい次のようになります。

(1) A frog jumped into the old pond.

(1)' 蛙が古池に飛び込んだ。

(2) I heard the sound of water.

(2)' 私は水の音を聞いた。

この(1) (1)' では、「蛙が」が "A frog" に対応していますが、よく考えてみますと、A

frog=蛙、ではありえても、 A frog と 「蛙が」 は同じではありません。A

frog はあくまでも「蛙」であって、jumped との間にははっきりした意味の断絶があり、「蛙が」の「が」はむしろ、jumped のほうに従属しているように思われます。日本語では正確に表現することはできませんが、だから、この信号形式では、「蛙--が飛び込んだ--池のなかへ」という英語特有の、はっきりした主語+述語の構造になっているわけです。

ところが、(1)' の日本語では、「蛙が」は意味のうえでも完全に「飛び込んだ」

に従属してしまっており、この「飛び込んだ」 という述語に対する一種の副詞的修飾語であるととれないこともありません。この点では、「古池に」も同じです。「飛び込んだ」

に従属して、副詞的修飾語の響きをもっています。要するにこの場合、「古池に」がなくとも日本語としての信号が送れるように、「蛙が」がなくとも、信号としての機能はなんら損なわれることはないのです。

(2) (2)' の場合も同様に、英語 (2) の "I" は主語であって、なくてはなりませんが、日本語

(2)' の「私は」は、あってもなくてもよく、「水の音」 と並列に並んで 「聞いた」

を修飾していると考えられます。このようにみてきますと、日本語の主語はあってもなくてもよいのみならず、主語がある場合でさえ、それは英語でいう主語とは異なり、主格補語的なものにすぎません。結局、日本語の信号形式の特徴は、主語を省略できない英語とは違って、述語だけでも意味伝達が可能であるということになってしまうのです。(5)

たとえば、次のような situation を考えてみてください。ある雑誌者の社員が編集長に命じられて、私のところへ原稿の執筆を頼みにきたとします。そして、このように言ったとします。

ご多忙のことは存じますが、そこをなんとかお願いするようにと言われて来ましたので、来週までになんとか三〇枚だけでも書いていただくことはできないでしょうか・・・・・・・・

このような表現は、日本語の世界では別に珍しいことではなく、このままで意味は十分に伝わります。しかし、英語でこのように言うことはできません。英語で表現するためには、どうしても、使いを命じた編集者、頼みに来た社員、頼まれる私などを、主語や目的語の形で明示しなければならないのです。これは、英語と日本語の基本的性格の大きな相違のひとつです。

英語と日本語のもう一つの大きな違いは語順です。ここでも、ほぼ同じ意味になる英語と日本語を並列に並べてみますが、いままで述べてきました日本語の特質を考慮して、比較しやすいように、主語のない命令形にしてみましょう。

Look at the map on the wall.

(1)→ (2) → (3) → (4) → (5)

壁 の上の あの地図 を ごらんなさい。

(5) ←(4) ← (3) ← (2) ← (1)

英語では一番はじめにくる "Look" は、日本語では 「ごらんなさい」 となって、最後にきます。英語では末尾にくる "the wall" は、日本語では 「壁」 で文頭に置かれています。つまり、英語では、(1) →(2) →(3) →(4) →(5) となっている語順が、日本語では、 (5)→(4) →(3) →(2) →(1) となって、ちょうど正反対です。ことばがはじめて話されるようになった太古の昔から、ある人間集団が何を一番大切なことと考え最初に表現するようになったか、というようなことは、その集団のものの見方に深く関わっているはずですから、この語順の相違は、そのまま、そのものの見方を受け継いできた英米人と日本人とでは、発想が逆になる傾向があることを示しているのです。(6)

では、なぜこのようなことになるのでしょうか。これを考えてみるために、ここでちょっと、次の文を読んでみましょう。

Westerners tend to look at life, at the world, as though sitting

in a helicopter above it, while the Japanese swim in the actual tlow of

events. This gives them great sharpness of intuition and the power to build

things, to make things with their hands : everything from a ship to a picture,

from a poem to a scientific instrument. The direct relationship between

Japanese man and the world gives him his power.

At the same time it's also a weakness in the sense that it does not

encourage a philosophic view of life, one that requiresrss a man to stand

outside affairs and detach himself from things. (7)

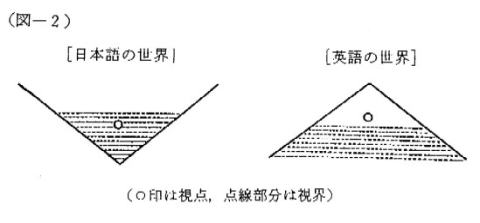

これは、イタリアの文化人類学者 Fosco Maraini の文ですが、これに似た表現は、ほかにもいろいろあって、こういう見方が一般的のようです。私は私なりに、この視野と視点の違いを、日本とヨ-ロッパの風土的背景のなかでとらえて、それを次のような図で表現してきました。(8)

日本語の世界では、生活空間が山に囲まれ、閉鎖的になっていますので、必然的に視野は狭められてしまいます。そのなかで自然に溶け込んだ生き方をしている日本人の視点は、下から上を見上げるように、おのずから低い位置におかれてしまうのです。これに対して英語の世界は、高い山もなく、人間の移動が自由な平原と考えていいでしょう。そのために視点も高く、上から下を見下ろすように、ひろい視野を持つことになりました。表現としては比較級や最上級の形式が発達し、主体を客観化してみる再帰代名詞などが使われるようになったのも、この高い視点のせいでしょう。(9)

いままで述べてきた英語の冠詞と数や、文の主語と語順の問題なども、この視点と視野の相違に決して無関係ではないのです。

四. 山と川 -地形的相違-

それではここで、あらためて、「山は mountain ではない、川は river ではない」をとりあげてみましょう。たとえば英 語の世界のイギリス人は、この日本の山と川をどのように見ているのでしょうか。イギリスからやってきたばかりの PeterMilward 氏が、三浦半島で日本の山を見たときの、次のような文があります。

I had been astonished not only at the extent and the height of

mountains in Japan,but also at the sharpness of their ridges and summits.Many

a time I had gone for Walks along such・ridgesin the Miura Peninsula,behind

Yokosuka;and I had been surprised to find I could look down into the valleys

on either hand.It was as if I were an ant crawling along a knife’s edge.In

England the mountains or their ridges are rarely so sharp.There everything

undulates in gentle waves up and down and you can rarely tell if you are

really on the top of a hill or mountain. (10)

日本は、国土の約七五パ-セントが急峻な山地で占められていますが、この地形と極めて対照的なのがイギリスの地形です。それだけに、イギリス人から見る日本の山々の状況がこのように非常に大きな驚きとなるのも不思議ではないかもしれません。

このイギリスは、その正式国名である The United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland が示すように、Great Britain 島とIreland 島の北部六分の一より成り、総体で日本の約三分の二にあたる二四万四千平方キロの広さをもっています。Great

Britain島だけをとりあげれば、これは日本の本州と同じ大きさで、イギリス全体の八八パ-セントにあたります。

この Great Britain島は、England,Scotland,Wales の三地方に大別できますが、その大部分が日本とは違って、低平な地形であるといってよいでしょう。特に England の東南部は、ひろびろとした一続きの平野で、これがEngland の三分の二を占めているのです。山らしい山はほとんどありません。England 北部には Pennine 山脈があるにはありますが、その中で最も高い Cross Fell でさえ八九三メ-トルですから、あとの山も高さはしれています。日本人が抱く「山脈」のイメ-ジからは程遠いといわざるをえません。西部の Wales も全域が Cambria 山地で占められていますが、山地といっても名ばかりで、これも全般的に準平原化しています。

一方、北部の Scotland はイギリスとしては例外的に山の多い地方で、ほぼ並行して走る三条の山地からなりたっています。しかし、それでも高いところでせいぜい一千メ-トル前後にすぎないのです。同じ島国でありながら、急峻な山容に慣れ親しんできた私たちの眼から見れば、このイギリスの対照的な地形もまた、容易には信じられないような

「驚き」であるといえるかもしれません。(11)

それにイギリスは、五、六万年前の氷期には、その大部分が氷河におおわれ、わずかに

Thames 河と Severn 河とを結ぶ線から以南の狭小な地域のみが氷盤から逃れていました。

"There everything undulates in gentle waves up and down" というのは、丘のように低い山並みがなだらかな起伏をなして連なっている様をいったものですが、このような形状は、実は、氷期に繰り返された土中の水分の凍結と融解によって、流土現象が活発に生じたことの名残りなのです。(12)

植物相自体も、氷河の影響で単純化されているうえ、むかしからの原始林は、数百年におよぶ人為的な努力によって、牧畜に適するように作りかえられてきました。イギリスの自然が、私たちの眼には「絵のような風景」として、ひろびろとしてなだらかに映るのはそのためです。

これに対して日本の場合は、国土の大半が山地であることが示しているように、いわゆる島嶼的です。そして何よりも、地殻変動による土地の隆起と、急流による土地侵食の激しさが "as if I were an ant crawling along a knife's edge" といわしめるような険しい山相を生み出した要因でした。日本語の世界の「山」が、どうみても英語の世界の "river" とは、重なりあわないゆえんです。

こんどは、日本とイギリスの川の違いをみてみましょう。日本の川について、Milward

さんはまた、つぎのように書いています。

Then, too, I had been astonished at the emptiness of rivers in Japan. Whenever I came to a river I had invariably found it a dry bed of stones and sand with only a trickle of water flowing down to the sea Whereas in England I had been used to rivers, like the Thames, brimming with water all the year round and occasionally in winter rising above their banks and flooding the surrounding meadouws. 1n Japan, too, rivers often rise above their banks and spread consternation among the bank-dwellers. But that is only once in a while. For the rest of the time they remain as I have described them---empty beds waiting for heavy rains to fill them for a day or two at a time. (13)

イギリス人にとっては、日本の山々の険しさが大きな驚きであるように、日本の河川も、このように、彼らの眼には異常なものとしてしか映らないのです。日本の河川の特徴は、一口にいうと「急流小河川」ということになります。もちろんここで述べられているように、日本の河川が常に河床をのぞかせ、河の中の一部にさらに曲がりくねった水路を作って、海に流れ落ちているわけではありません。一旦大雨が降れば、それらはたちまち川幅いっぱいに満々たる水をたたえ、しかもすさまじい勢いで走り下る濁流に変わってしまいます。かって、河川技術者として日本に招かれたオランダの

J. デレ-ケ氏が、富山湾に流れ込む洪水のあとの常願寺川を見て、「これは川ではない、滝だ」と言ったと伝えられるのは、よく知られた話です。(14)

急峻な山々が海岸線に迫っている日本では、河川そのものが当然、急勾配で短いことになります。そこで、一時的な降雨は一時的な洪水となって、短時間に海へ流れ出してしまうのです。しかしイギリスの河川には、そういうことがありません。イギリスでは全般的に地形の勾配がきわめてなだらかであることに加えて、雨の降り方が年間を通じてほぼ平均化されていますので、ここで述べられているような「一年中満々と水をたたえている」状態になるのです。しかもこの状態は、奥地の方でもあまり変わりません。

日本の降雨量は、イギリスのほぼ二倍から三倍と考えられますが、それだけの雨が、春から夏へかけてと、秋に集中するのが特徴です。梅雨前線や台風によって豪雨ともなると、河川の流量は、年平均の流量の数十倍に達し、渇水時の流量にくらべたら何百倍にもなります。しかし普段は、"a

dry bed of stones and sand" という状態です。これが日本の川であって、それはおそらく、イギリスから見れば、日本特有の珍風景ということになるのでしょう。(15)

このように、日本語の「山」と「川」は形態的にみただけでも、英語の "mountain" や "river" とは大きく違います。それを mountain =山、 river=川としてしまうのは、やはり短絡的で misleading ではないでしょうか。このような理解の仕方は、たとえば、これはいまでも時折英語の試験問題などに見受けられる例ですが、orange=ミカン、とするようなものです。orange は同じ柑橘類として、一見、ミカンに似てはいても、種類が違いますし、味も違います。だいたい日本のミカンは、欧米にはありません。(16)

五. 山と川 -ことばの相違-

さて、このへんでまた、 英語で見る世界と日本語で見る世界の視点と視野の問題に帰っていきましょう。英語の世界では、上から下へと見下ろすように、視点が高くて視野が広いということを述べてきたのでした。だから、英語の世界では、山や川を見る場合でも、広い視野で、広角レンズをとおして見ていることになります。しかし、視野が広いということは、長所ばかりではありません。こまかいものが曖昧になってしまうという欠点もあるのです。

反対に日本語の世界では、いわば標準レンズでものを見ていますから、視野が狭くなり、ものごとを比較的に見ることは困難になるかもしれません。けれどもそのかわり、個々のものをこまかく具体的に見える利点があるということになります。

ここでこころみに、「ふるさとの山」をとりあげてみましょう。日本語で見る「ふるさとの山」は、英語ではどのように見えるのでしょうか。なんとなく見えにくい、つまり英語では言いにくいのです。まず「ふるさと」を和英辞書ではどのように英訳しているのか調べてみますと、one's home; one's native place; one's birth place となっています。どの訳語をとってみても、どうも 「ふるさと」 とはピントが合っていないようです。「故郷」 のところでは the place where one was born and brought up; one'shometown; one'e ancetral home がつけ加わっていますが、(17) いづれにせよ、とらえているのは 「ふるさと」 の表面、あるいは一部だけで、「ふるさと」 とぴったり重なっているようには思えません。「ふるさと」のもつあたたかなこまやかさも、奥行の深さも、やすらぎの感情も、あまり伝わってこないのです。ピンぼけのままですが、この部分はこれ以上詮索しないことにして、肝心の「山」を見てみることにしましょう。

地形的に "mountaian"と「山」では、大きな違いがあるのをすでにみてきましたが、そのほかに、ことばの信号としてはどのような違いがあるのでしょうか。

英語で見る「山」は "a mountain" か "the mountain"

、または "mountains"か "the mountains" にしなければ視野には入ってこないことは、すでにみてきました。だから眼のレンズに映った映像は、たとえば"That

is a mountain."という信号の形で大脳に送られ、知覚されることになります。この場合の不定冠詞

"a" は、日本語の 「一つの」 とは違うただの「一」であることも述べてきたとおりです。

さらに、この "a mountain" の "mountain" は、mountain

A, mountain B, mountain C, mountain D ...........と続く任意の数の "mountain"

のうちのどれでもよい、ある一つの "mountain"です。 どれでもよいくらいですから、

この"mountain" どうしの差は、ほとんど意識されていません。いわば、mountain

A= mountain B =mountain C= mountain D........ であって、どの "mountain"

も、限りなく類型化されていることになります。"That is a mountain."というのは、そのように類型化された「山」の一つが見えているということでしょう。

それでは "mountains" という形で見る場合はどうでしょうか。「山」が二つまたはそれ以上あって、それらが眼のレンズに、一度にとらえられていることはわかります。ここでも複数をあらわす---s

は、「二」かまたは「二」以上をあらわすだけの無色透明な記号であって、それぞれの「山」の形状や特性に差があることを、少しも予想していません。したがって、たとえば

"three mountains" というのは、ほとんど、mountain A×3 (この

Aは、B,C,D.........でもかまいません) と同じことになってしまいます。

これに対して、日本語で 「あれは山だ」 と言う場合の「山」は、どのように見えるのでしょうか。その「山」は、視野の狭い標準レンズに映し出された、微視的、個別的、具体的な映像で、山の高さや稜線の流れ、谷間の繁み、木々の緑なども彷彿として知覚されます。団体写真に対するスナップ写真のように、一目見ただけで眼のレンズに映った映像の特徴を、「アレハ

・ヤマ ・ ダ」 という日本語の信号が、こまかく大脳へ伝えてしまうのです。

標準レンズですから、広角レンズのように、多くの山を一度にはとらえませんが、そのかわりにレンズに映る映像の解像度は高く、山が二つあっても、三つあっても、一つ一つの山の個別的な特徴を、鋭敏に掴み取ってしまいます。だから、「三つの山」 という時のときの山どうしの関係は、少なくとも、A山≠B山≠C山≠D山............. のようになるであろうと思われます。

数をさらに意識して日本語で見る場合、「三つの山」 はまた、「三つの山々」

という重畳語で表現されることがあります。この場合はどうでしょうか。これも、英語で見るthree

mountains の場合のように、mountain A×3 とは考えられません。そうではなくてむしろ、個々の山が集まっている状態、

A山+B山+C山、 としてとらえているのです。ここには、個別認識のひびきが感じられます。つまり

「三つの山々」 は、観察者が数の多少を問題にしているだけではなく、一つ一つの山の状態にも深い関心をもち、個々の個性や特色、差異などをも併せて知覚していることを示しているのではないでしょうか。これはとりもなおさず、複数表現においてさえ、日本語で見る場合は、微視的、具体的、個別的であるということになります。

かつて石川啄木は、「ふるさとの山に向かって言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな」と詠みました。小学校唱歌の

「兎追いしあの山、小鮒釣りしかの川」 という一節も頭に浮かんできます。これらの山や川はおそらく、広い視野の中での遠景としてとらえられているのではないでしょう。限られた視野のなかでの近景として見つめられているからこそ、凝縮された密度の濃い感情がともなって知覚されているように思われてなりません。日本語の

「ふるさと」 はどうも英語では見えにくい、とはじめに述べましたが、これは、「ふるさと」

や 「山」 や 「川」 が、日本語の世界では、それぞれに、ほとんど同義語でさえあるからかもしれません。

お わ り に

むかし、私の母校でもある University of Oregon に客員教授として勤めていたとき、一学期間、日本語のクラスに毎日欠かさず出席して、聴講を続けたことがあります。私たち英語教師は、学生たちを日本語から英語の世界へ導入するのにいろいろと試行錯誤を繰り返しているわけですが、その逆の、英語から日本語への授業を見ることによっても、外国語教育一般にかかわる重要なヒントが得られるのではないかと思ったからでした。

講師は旧知の Yoko Mclain 女史で、 彼女は夏目漱石の孫にあたります。また彼女は、大学をでるまでは日本にいたので、日本語ができるのは当然のこととして、英語にも少しも不自由はありません。アメリカ人と日本人とのものの見方の違いを、噛んでくだくように説明しながら、日本語という異質の言語を、アメリカ人学生たちの頭に巧みに植え込んでいく手法は、数ある日本語教師のなかでも群を抜いていて、その有能さは高く評価されていました。

たとえば、日本語の「暇をつぶす」は "kill time" であり、「風呂に入る」は、 "take a bath" となります。「薄い色」は "light color"と表現し、「しぶい色」 では対応語がないので、もう日本人の世界観にまでさかのぼらなければなりません。「赤い太陽」に至っては、太陽は "yellow" であるとしか考えたこともなかったアメリカ人学生たちの、ものの見方の枠組のなかに、まったく異なった自然の受け取り方があるという認識が送り込まれることになります。私は、外国語の学習というものが、本来、このような差異の認識を基礎にして、それにより学ぶものの思考の幅を広め、世界観の奥行を深めて、全人格的発達をうながす大きな意義をもつものであることを、この日本語のクラスでも、改めてつよく考えさせられていたのでした。

この Mclain 女史の家には、猫が一匹いて三本足でした。子猫のときに、うしろ足の一本を車にひかれてしまったので、手術をして切り取ってしまったのだそうです。その猫は、三本足で庭のまわりの散歩から帰ると、ベランダの窓ガラスをノックして、家のなかへ入れてもらいます。空腹になれば、栄養十分の市販の

cats' food を与えられて、なに不自由なく満足しているようにも見えました。「人間とは違うから、自分が三本足であるということもわかっていないのでしょうね」などと、寝そべっている猫のそばで、彼女と話しあったりしたこともあります。

英語をなぜ学ぶのかという問題を考えるとき、私はよく思い出すのですが、外国語を知らないということは、いわば、この三本足の猫のような状態であろうと思います。三本足でも彼女の家にいるかぎり、生きていくのに何の不自由もないから、このままで満足だといわれればそれまでで、第三者がそれをとやかく言うべき筋合いはないかもしれません。しかしこの猫が、猫というものは本来、足が四本あるべきであって、少なくともそのほうが三本足よりはネズミを追いかけるスピ-ドも速く、散歩やデイトをしてまわる行動半径もひろがり、豊かな一生が送れる、というようなことに気がつきはじめたらどうなるでしょうか。どうしても自分は四本足になるのだと言い張るに違いありません。四本足にくらべると三本足が「カッコ悪い」と思うでしょうし、より狭い世界の中でしか生きられない惨めさを嘆くでしょう。

このような嘆きは、外国語をを知らない者には理解できません。三本足の日本語の世界に閉じこもって、比較の対象をもたないために、あらためて自分自身を客観化して見詰め直すことなど思い浮かぶはずがなく、「嘆き」自体、もともと存在しえないからです。ゲ-テは、「外国語を知らぬものは、自国語も知らない」と言いましたが、やはり外国語の学習は、学ぶものの生き方といのちの問題に深くかかわって、極めて大切な意味をもつものといえるでしょう。外山滋比古氏も、この外国語学習の効用についてつぎのように述べました。

母国語では、事物と言葉があまりにも密着しているため、事物が言葉を覆い、あるいは逆に言葉が事物を覆っていることがしばしばである。この種の言語的掩蔽は、母国語だけしか知らない場合、とり除くことができない。それどころか、掩蔽のおこっていること自体が意識されない。外国語を通じて、それをいわば斜めから見ると、言葉と事物の関係が絶対的なものでなくて、任意なものであることがはっきりする。そして、母国語だけではどうしても見えなかった部分が姿を見せるようになったりする。

このように外国語は母国語では意識されないでいるような問題に目を向けさせ、母国語だけでは達することのできない微妙な部分をとらえることができる。母国語の思考、認識を強化できる一方、外国文化そのものについても独自の発見をすることができる・・・・・・・・。(18)

これは要するに、外国語で見れば、日本語では見えないものも見えるようになり、外国語の学習そのものが、学ぶものの思考の深化と密接にかかわりあっている、ということでしょう。「英語を主として修めた人と、ドイツ語、フランス語を第一外国語とした人とでは、集団的に発想上の共通点がはっきり異なっている」(19)

といわれるのも、このように外国語の学習が思考に関与していることのひとつのあらわれです。どの外国語を学んだかということが、その人の青春を決定する、ともよくいわれてきましたが、これは、教える側の私たち英語教師も、深く心に留めておかなければならないことでしょう。英語教育というのも、結局、単なる運用力の修得という次元をはるかに越えて、本来、人間教育そのものであると思うからです。

-1990年1月25日-

注

(1) 人間の大脳皮質の分業体制は、現在ではかなりよく

わかっていて、知覚、認識、思考などの精神活動は、

頭項葉と後頭葉にまたがる体佐感覚野、視覚野、聴覚

野などの領域でいとなまれていることが明らかにされて

います。 たとえば、視覚野の領域がこわれると、目は

普通に見えるのに、花を見てもそれが花であることが

わからなくなったりします。時実利彦『脳の話』岩波新

書、一九七七、一〇四-一〇五ページ参照。

しかしこのように、感覚した内容をもとにして知覚したり

認識したりする場合に、内言、外言の言語信号による

大脳への送信機能が作動している、というのが私の

「仮説」です。それは、飢餓感や満腹感を大脳に伝える

場合のような、本能的先天的にそなえられた信号シス

テムとは異なり、高度の生活環境や行動経験などによ

り習得された、後天的な信号システムの一種であると

考えられます。

(2) 武本昌三 "日英語の相違とその自然的社会的背景″

小樽商科大学「人文研究」五六輯、入五-九〇ページ

ほか。

(3) Nakamura、Wiener; Ways of thinking of Eastern

Peoples. The Univ. Press of Hawaii, 1974, p.356.

なお、「日本の天才は小さなものにおいて完璧に達す

る」(B・H・チェソバレソ)、「日本の芸術家は小さなものに

おいて俸大であるが、偉大なものにおいては小さい」

(A・イースト) 等の批評と、このような日本人のものの見

方とは無縁ではないでしょう。三枝博音『西洋化日本の

研究』中央公論社、一九五八、一三ページ参照。

(4) 角田忠信『日本人の脳』大修館書店、一九七八年、

三六三ページから再録。

(5) 金田一春彦『日本語』岩波新書、1971年、11-12

ページ参照。

(6) Shozo Takemoto : "Some Basic Differences between

the Japanese and English Languages and Their Cultural

Implications" Otaru University of Commerce,

The Economic Review, Vo1. 31,No. 2, pp. 177- 179. .

(7) Ronald V. Bell: TheJapan Experience (Ⅱ);

Kenkyusha, 1976, p. 23.

(8) Shozo Takemoto : "Cultural Implications of Language

Contrasts between Japanese and English"

Julius Groos Verlag, Heidelberg, International Review of

Applied Linguistics in Language Teaching

[IRAL] Vo1. 20, No. 4. ,

(9) 日本語の世界には、たとえば、 "Getting off the bus, I

found myself facing the most enchanting fairy palace."

というような再帰的用法はありません。

(10) Peter Milward: Between England and Japan: Seibido,

1977, p.12.

(11) このイギリスの、なだらかな山とひろくのびる平野部と

で成る地形的特徴は、大体においてそのまま、ヨーロッパ

の地形的特徴といってよいと思います。アルプス山中にあ

るスイスやオーストリアはもちろん例外ですが、ドイツでも、

南を除いては一般に平地に近いし、中央ドイツ高地も、せ

いぜい二百メートルから一千メートル程度の丘陵または低

山地です。フランスも、アルプスとピレネーの国境附辺を除

いては、高さ千四百メートルほどの中央高地があるだけで、

残りの平野部が国土全体の七五パーセントにも及んでい

ます。英語世界を取巻く環境が、このように人間の移動が

自由な開かれた平地であることが、英語の形成と発達に

大きな影響を与えてきました。

(12) 貝塚爽平『日本の地形』岩波書店、一九七七年、

一一二ページ参照。

(13) Peter Milward; ibid., p.12.

(14) 貝塚爽平、前掲書、一四三ページ。

(15) ただし、山の急斜面に一度に大量の雨が降りそそぐと

ころではどこでも、ふだんの川の姿はこのようになり易い

はずですから、たとえば、猛烈なスコールが断続的に降

るフィリピンの山中の川なども、日本の川の相に近くなり

ます。それが平地であれば、一面に水びたしになります

が、タイのバンコクなどがその一例です。

(16) たとえば、英作文の問題などで、「食卓の上にミカンが三

つある」を英訳させたりします。 "There are three mikans

on the dining table." とでもしなければなりませんが、これ

で点数はもらえるのでしょうか。

もっとも、アメリカなどでもたまに、ミカンが "tangerine"

という名でスーパーマーケットの棚におかれていることが

あります。日本から輸入されたもの(それはほとんどあり

ませんが)は別としても、現地栽培のものは風土的条件

の違いもあって、どうしても、日本の西瓜とアメリカの

"watermelon" くらいの差がでてしまいます。オーストラリ

アでは、結構おいしいミカンが、"mandarin orange" とし

て、orange の2倍くらいの値段で(それでも日本円にす

ると一個十五円くらい)売られているのを、昨年見てきま

した。ただし、かなり大きく、日本の夏みかんくらいです。

(17) 増田網『新和英大辞典(第四版)』研究社、一九八○年。

(18) 外山滋比古『日本語の論理』中央公論社、一九七四年、

一二八ページ。

(19) 外山滋比古、前掲書、一二三ページ。

|